表の仕事で駅前に寄ったついでに少し歩いて、今では市内でも最も古くからある店の一つになったレストランラ門が一階にあるビルの地下の重い扉を押すと、いつものように待っていたのは店長とメンバーが一人、そして某大手商事会社の取締役だった。

いつ来てもこのクラブには、この三人が居て、それ以外の誰かがこの夕刻にいることはほとんどない。

一瞬、三人の目はこちらに注がれたが、私だとわかって興味を無くした様子。それでも、店長だけは

「コーヒー、入れようか」

と声をかけてくれた。

「いや、食事、取ってもらおうかな」

果たして他の誰かがやって来るのかどうかわからないけれど、少なくとも注文した料理が来て、それを食べ終わるまでは、ここに居続けるつもりだ。

初めてこのクラブで打ったのは十六年程昔の、まだ私が麻雀荘のメンバーをしていた頃の話で、スポーツ専門店で知り合ったマツクマさんに紹介してもらったのだ。

マツクマさんは、スポーツのメンバーにしては少し異質の打ち手で、腰が重い人だった。破壊力はあるのだがフットワークに難があり、この年令(彼は当時五十歳前後だった)で麻雀を糧とするには問題がいくらかあるのではないかと感じていたのだが、実はそれまでナガマンで食っていたと聞いて納得した記憶がある。間違いなく、そういうタイプだ。

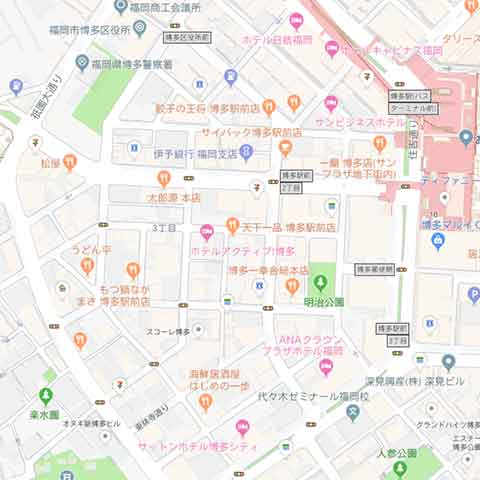

マツクマさんが夜勤の日に卓が割れ、行く当てのない私を気づかい、彼が以前勤めていたクラブに電話を入れてくれた。簡単な地図を書いて貰ったような気もする。

薄暗い地下の階段を降りて入った店内は煙草の煙りと喧噪とに包まれた賑やかな空間だった。決して広いとは言えないスペースに二十卓近くが満卓の状態で、客層はサラリーマンと遊び人とが半々くらいの割合か、表通りのオフィス街のスグ裏は古くからの飲み屋が立ち並ぶこの土地柄をよく現していた。

「東光円のメンバーさん?さっき、マッちゃんから電話があった」

私が働いていたクラブ東光円は、その筋では(あまり良い意味でなく)有名で、素人だけでなく組関係の人間でも下の方の人は避けてしまうような恐いイメージがあったに違いない。マネージャーらしき男が私を敬遠してるのは明らかだ。

「ウチのやり方でお願いしますから」

どこのやり方だって構わない。私にとってはどんなやり方でもたかが麻雀だ。

平日でも夜中じゅう卓が立っていたので半年程は通い続けただろうか。

二百円のレートで場代はトップ払いの千六百円というのは、とても旨味があって、普通に打ってれば財布は重くなってくる。若い客がいないのはレートの問題なのか、とにかくようやく私も自分だけの稼ぎ場を見つけて嬉しい毎日が続き、ここだけは他の人には内緒にしておこうと考えた。

しかし美味しい状況は長くは続かないもので、働いていたクラブの客であるMさんにとうとう見つかってしまい、Mさんはほんの三週間で、この店を潰してしまった。

Mさんの無法に、一般のサラリーマンは我慢できなくなって店に寄り付かなくなったのだ。サラリーマンがいなくなると、地元S会系とMさんのH会系の組織の連中だけの出入りになり、こうなれば普通の営業はできない。メンバーも次々に辞め、オーナーはとうとう店を閉めた。

私はMさんを憎んだ。

博多を離れ大阪と東京を往ったり来りする日々が十年程続いた後に、博多にも小さな部屋を見つけた。部屋からも会社からもかなり近い距離にラ門はあって、また麻雀クラブの看板が出てるのを目にするようになったのだが、ここには顔を出せない。ただ通り過ぎるだけだ。

ある日中州で、たぶん麻雀した後だと思うが、うしろからタクシーにクラクションを鳴らされた。運転していたのは以前なくなったスポーツ麻雀荘の従業員だった。

彼は仕事中であるにも関わらず、久しぶりの再開にひどく喜んでいた。私だって、昔の知り合いがこうして生きていることを知ったのは嬉しい。そんなに親しい間柄ではなかったけど。

「今、行きよう店のあるったい。もっちゃん(私のこと)顔、出しちゃらんかいな」

何でも彼はよく行くその店に借金がいくらかあって、新客を紹介すると何かいいことがあるらしい。どんないいことがあるのか知らないし、それは今でもわからないままだが、彼の営業車にのせられて着いたのがラ門の前だった。

いらっしゃい、と声をかけたのは見知らぬ顔で、もうひとりの従業員も、一卓しか立っていない卓の誰も知らない人間ばかり。

安心した。と同時に、驚いたのは、その店内の薄暗さ。壁も調度品も電灯もすべてが薄汚れた感じで、当時の面影があまりない。立っているのが一卓だけだというのも余計に寂れた印象を私に与えた。

その日は軽く打って、二週間後からよく顔を出すようになって、実は昔の私のことをよく知っている何人かが常連であることが判ったのだが、その全員に対して、現在の職業や住まいを尋問に答えるようにして、また私はその店に溶け込むようになっていった。

とにかく客が来ない。

いくつかのクラブの相談を受けるようになっているのを知ってか知らずか店長の松本さんは、時間を持て余していた私に悩みごとを打ち明けるようになった。

従業員は松本さんの他に二人いるのだが、一卓も立たない日なんてあるのだ。

私は成功している店の例を出すのだが、ノリ気にはならないらしく、話している私でさえも大型のクラブのシステムがこの店に合わないことは充分判っている。

基本的には今の常連連中がどのクラブからもはじき出された程の半分雀ゴロ風味であることに原因があり、普通の素人がこのルールでは九割方、常に負けてしまう。レートは当時の半額になったとはいえ、一晩で七~八万も負けて、それが毎回となると続かないのは当然の話だ。私の提案の内で、現実的なものといえば、レートを更に半分にまで下げてしまうか、リーチのオプションを増やして偶然性(金銭が動くことの偶然性)を高めるか、などだが、簡単に採用できるものではない。

勝ち組の連中だってそれで食べていけるわけはなく、皆、麻雀を楽しみに来ているだけなのだから、レートそのものが低くなっても大きな文句が出るとは思えないが、それで場代を上げることができるかというのを心配しているのは理解できる。しかし、半荘単位で考えても店のトータルな売り上げは伸びないだろう。百人の客から年間三十万円づつ取り上げて年間売り上げを三千万円にする方策を考えなければいけない、というのが私の話の格子なわけで、現在は四~五人の客が月に三十万円くらいづつ店の売り上げに貢献している状態であり、これでは続く筈がない。

しかし、この店はこのままではたぶん潰れるのは目に見えている。そして、たぶんこのままだ。

昔ながらのバクチ場

としての雰囲気を引き摺ったままでは駄目なんだ。

今は昔と違って、チョット刺激を求めて楽しめる遊びは山のようにあって、ただ自動卓を置いて四十分で二千五百円も簡単に売り上げようなんて虫のイイ話で、それなりのサービスを提供しなきゃいけないのは、充分すぎるほど判っているんだろうけど、じゃあ具体的にどうすればいい、という段になってからが腰が重い。

学生向け五十円の雀荘が福岡にもたくさん出来つつあり、その多くが繁盛しているというのにこの店の体たらくは何だろう。

だけど、私はこのクラブが好きで、ここに集まる人達が好きで、マナーの良い百貫さんではなく、昔悪ガキだった自分、そう、たぶん本当の自分のままで麻雀が打てる気のおけないクラブだから、毎週、通いつづけるだろう。

このクラブの暗い灯は、この一年で更に暗くなってしまい、今にも消えそうだ。